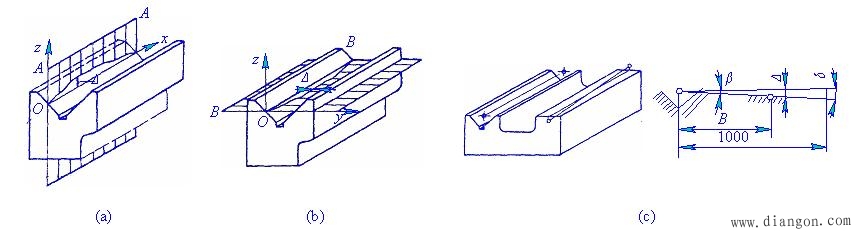

设驱动力作用在通过导轨轴线的平面内,驱动力F的方向与导轨运动方向的夹角为α,作用点离导轨轴线的距离为

h。导轨受力情况如图11所示,由于驱动力F将使运动件倾转,因此可认为运动件与承导件的两端点压紧,正压力分别为

N1、

N2,相应的摩擦力为

N1

fv和

N2

fv,载荷为

Fa,忽略运动件与承导件间的配合间隙和运动件重力的影响,且当d/L很小时,保证运动件不被卡住的条件是

式中: ;

f――滑动摩擦系数;

β――燕尾轮廓角或三角形底角。

对于不同截面形状的组合导轨,由于两根导轨的摩擦力不同,因此驱动运动件的驱动元件(螺旋副、齿轮―齿条或其他传动装置)的位置应随之不同。例如对图12所示的三角形―平面组合导轨,因三角形导轨上的摩擦力要比平面导轨大,摩擦力的合力作用在O点,且c>b,因此,驱动元件的位置应该设在O点,从而消除运动件移动时转动的趋势,使运动件移动平稳而灵活。

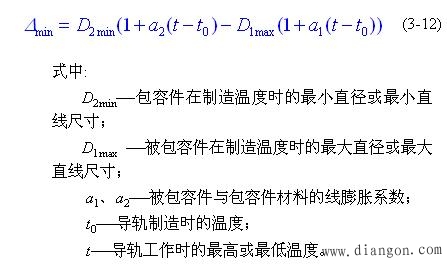

五、温度变化对导轨间隙的影晌

滑动摩擦导轨对温度变化比较敏感。由于温度的变化,可能使自封式导轨卡住或造成不能允许的过大间隙。为减小温度变化对导轨的影响,承导件和运动件最好用膨胀系数相同或相近的材料。 如果导轨在温度变化大的条件下工作(如大地测量仪器或军用仪器等),在选定精度等级和配合以后,应对温度变化的影响进行验算。

为了保证导轨在工作时不致卡住,导轨中的最小间隙值Δmin应大于或等于零。导轨的最小间隙可用下式计算:

六、导轨的刚度计算

导轨的接触变形可按经验公式估算,对于接触面积不超过100~150cm2的钢和铸铁的接触,其接触变形δ(单位为μm)为

式中:

p――接触面间的平均压力(N/cm2);

c――系数,对于精刮导轨面(每25mm×25 mm在16点以上)和磨削导轨面(粗糙度Ra为0.16~0.32 μm)为1.47~1.94,研磨表面(粗糙度Ra为0.01~0.02μm)为0.69。

七、提高导轨耐磨性的措施

1. 合理选择导轨的材料及热处理

用于导轨的材料,应具有耐磨性好,摩擦系数小,并具有良好的加工和热处理性质。常用的材料有:

(1) 铸铁。

(2) 钢。

(3) 有色金属。

(4) 塑料。

2. 减小导轨面压强

(1) 静压卸载导轨(见图14)。

3. 保证导轨良好的润滑

保证导轨良好的润滑,是减小导轨摩擦和磨损的另一个有效措施。这主要是润滑油的分子吸附在导轨接触表面,形成厚度约为0.005~0.008mm的一层极薄的油膜,从而阻止或减少导轨面间直接接触的缘故。

选择导轨润滑油的主要原则是:载荷越大、速度越低,则油的粘度应越大; 垂直导轨的润滑油粘度,应比水平导轨润滑油的粘度大些; 在工作温度变化时,润滑油的粘度变化要小; 润滑油应具有良好的润滑性能和足够的油膜强度,不浸蚀机件,油中的杂质应尽量少。

4. 提高导轨的精度

提高导轨精度主要指保证导轨的直线度和各导轨面间的相对位置精度。导轨的直线度误差都规定在对导轨精度有利的方向上,如精密车床的床身导轨在垂直面内的直线度误差只允许上凸,以补偿导轨中间部分经常使用而产生向下凹的磨损。

适当减小导轨工作面的粗糙度,可提高耐磨性,但过小的粗糙度不易储存润滑油,甚至产生“分子吸力”,以致撕伤导轨面。粗糙度一般要求Ra≤0.32μm。

八、 导轨主要尺寸的确定

导轨的主要尺寸有运动件和承导件的长度、导轨宽度、两导轨之间的距离及三角形导轨的顶角等。

增大导轨运动件长度L,有利于提高导轨的导向精度和运动灵活性,但却使工作台的尺寸和重量加大。因此,设计时一般取L=(1.2~1.8)a。其中,a为两导轨之间的距离。

如结构允许,则可取L≥2a。承导件的长度则主要取决于运动件的长度及工作行程。

导轨宽度B可根据载荷F和允许压强p求出:

两导轨之间的距离减小,则导轨尺寸减小,但导轨稳定性变差。设计时应在保证导轨工作稳定的前提下,减小两导轨之间的距离。

三角形导轨的顶角一般取为90°。